ナレッジ概要

コンニャク属は東アジアに広く多種分布するが、成分にグルコマンナンを含む種のみからコンニャクが製造できる。日本のコンニャク芋は中国南部から伝来したといわれ、和食に欠かせない食材である。コンニャクのグルコマンナンは人間が消化できないので、近年はダイエット食として欧米でも注目されている。コンニャク芋は山地斜面の林内の光環境を好み山間で栽培されてきたが、日本では品種改良が進み、畑の単一作物として生産されている。ただし、気象や病気の影響を受けやすく、保存性も悪い作物で収穫が安定しない。また、芋が収穫できるまで3年以上かかり、その間、毎年植え替えと冬場の貯蔵作業など重労働で、日本の生産量は減少している。コンニャクは生の芋から作られていたが、江戸時代に乾燥した粉にする技術が開発され、長距離輸送や保存が可能になった。コンニャクは湯がいたコンニャク芋をつぶし、水酸化カルシウムの凝固剤を入れて成型し、煮てあくをとって作られる。国内では群馬県が9割を生産するが、中国、ミャンマー、ベトナムなどでも野生種または栽培されたコンニャク芋から原料または製品が日本に輸出されている。

背景(歴史・発展)

コンニャク(蒟蒻)のコンニャク属Amorphophallus は、アジア、アフリカ、オーストラリアの熱帯、亜熱帯に約200種あるが、ごく一部の種が食用として利用可能である。日本のコンニャクの原料となる芋はA. konjak (A. rivieri)である(図1)。中国南部雲南省が原産地とされ、日本や韓国に導入されたといわれるが、その時期については諸説ある。

生のコンニャクには劇薬にも指定されるシュウ酸カルシウムが入っているため、えぐみが強く、そのまま食べることはできない。コンニャクを加熱しえぐみを除き、灰汁を加え成型して食用とした。コンニャクやその近縁種は広く分布するものの、食品としては日本や韓国、中国南部の一部地域に限られていたが、近年、グルテンフリー、ダイエット、健康食材として世界的に注目されている。これは、コンニャクの主成分であるグルコマンナン(コンニャクマンナンとも呼ばれ、グルコースとマンノースが結合した多糖類)が人間の消化酵素では消化できず、かつ胃の中で膨れて満腹感が得られるためであり、また血糖値抑制効果なども報告されている(奥ほか 1983)。

コンニャクは日本古来の食品であり、和食に欠かせない食材である。そのため、かつては国内生産に限られていたが、生産者の高齢化等で国内のコンニャク生産量は減少している。農林水産省の統計によると、昭和40年代に約18000haの栽培面積であったが、令和元年(2019年)には3660haまで減少した。コンニャクの輸入には高い関税がかかってきたが、国内供給量の10~20%程度が中国や東南アジアからの輸入品である。平成20年以降の統計によると、輸入量は原料価格や関税率の変化の影響を受け大きく変動し、コンニャク芋(精粉)の輸入は平成24年に739トンまで上昇し、その後減少し、令和元年には198トンであった。そのうち84%がミャンマーである。製品としてのコンニャクの輸入は、15000~30000トンの規模であり、そのうち87%が中国産である(令和元年)。ただし、国内のコンニャク消費全体自体が最近減少傾向にある(農林水産省 2020)。

具体的技術(製法、作業方法、実施方法等の具体的なナレッジの方法)

1) 栽培方法

コンニャク芋は栽培には様々な作業過程があり、収穫までに通常3年~5年を要する。また、種子から植えると時間がかかり、遺伝的にも不均一なものができるため、通常は種芋(たねいも)による栄養繁殖が一般的である。秋に地上部が枯れたら、塊状の地下茎(親芋)を掘り起こし、そこから3,4個出てくる生子(きご)と呼ばれる子芋を取る。これを翌春に植え、秋に掘り起こし、再び室内で越冬させ、それを春先に再度植え付ける。この作業を2,3年繰り返すことで地下茎を大きくする。ただし、花が咲くと地下茎は小さくなって、収量が落ちるので、開花前の最大の芋を収穫する。

コンニャク栽培の最大のリスクは病気である。コンニャクは病気に弱く、葉に傷がつくだけでも病気になってしまうほどデリケートな植物である。そのため、耕作地では土壌消毒や間隔を適度に保つ密度管理は必須である。強い日光や風、干ばつ、水はけのわるい場所などでも育ちにくく、野生種は山地傾斜地の林内が適地である。また、気温が下がらない暖地では、密植になり易く、病気にもかかりやすい。生子や種芋を冬季保存する際も、腐敗を防ぐために石灰をつけたり、適切な温度管理も必要である。このように栽培には長い時間と手間がかかり、熟練した経験が必要である。コンニャク栽培は天候や病気に左右されやすいため、収穫量が安定せず、価格変動も大きいことが安定した経営も課題とされている。

コンニャクは植え付けや収穫時の労働負担が大きいが、最近、群馬県では、栽培面積拡大と機械による省力化、越冬栽培など栽培法の改良が検討されている。

2)コンニャク製造法

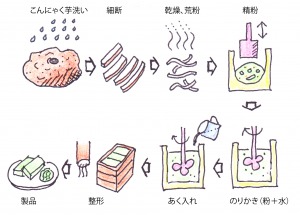

コンニャクは収穫後、地下茎(いも)を洗浄し、スライス→乾燥→粉砕させた「荒粉」と呼ばれるコンニャク粉を作る(図3)。コンニャクになる成分はグルコマンナンと呼ばれる食物繊維であるが、スライスした「荒粉」には、微粒な粒子の「飛粉(とびこ)」(グルコマンナン以外のデンプンなどの糖質)と呼ばれる不純物が約40%も含まれている。この不純物を取り除いたものが「精粉(せいこ)」である。グルコマンナンを主成分とし比較的粒径の大きなコンニャク粉である。

精粉を使ったコンニャクは、60℃前後の湯に精粉を少しずつ加えながら混ぜ、しばらくおく。それに石灰水(消石灰をぬるま湯に溶かした液)や現在では水酸化カリウムを加え、均一になるよう手早くこねる。型に流し込み、30分から1時間おき、べとべとしなくなったら、たっぷりの湯で30分から1時間程度茹でてあく抜きをする。時々水を変えながら水にさらし半日ほどおいて、さらにあく抜きをする。これが板コンニャクである。型で成型しない玉こんにゃく、板こんにゃくを押し出したつきこんにゃく、水分の多い刺身こんにゃく、のり状のコンニャクを細い穴に通した糸こんにゃくなど様々な製品として市場に出回る。

市販の板こんにゃくは白い製品と黒褐色の粒が混じっている製品がある。前者は精粉から作られたコンニャクである。粒の混じった製品は皮の部分を含むコンニャクであったが、それに似せて海藻(アラメやヒジキ)粉末を混ぜている製品もある。なお、生産地では、生の芋をそのまま、あるいは茹でて皮をむいてから、すりおろして直接コンニャクを作る昔ながらの方法も好まれる。

製造は比較的簡単なので、自家製のコンニャクの製法レシピも多数公開されている。なお、コンニャク芋に含まれるシュウ酸カルシウムの結晶は皮膚の刺激性が強いので、作業にはゴム手袋を使用する。

ナレッジ活用事例

東南アジア諸国ではこれまで一部の少数民族を除きコンニャクを食べる文化がなく、山間の野生種を収穫するのみで栽培はほとんど行わなかった。しかし、近年、日本や中国での需要の高まりから注目されるようになり、ミャンマーでは野生種の乱獲が進んだと言われる。ミャンマーのシャン州では野生のコンニャク種のうち、グルコマンナンを含むA. muelleriおよびA. krauseiの2種の野生種が採取され、主に中国人の自家消費の他、中国やタイへ輸出されている(手塚ら2002:長嶋・藤川、2020)。野生種の資源減少を懸念し、ミャンマーで活動するマングローブ植林行動計画(ACTMANG)が、日本のナレッジをもとにコンニャク栽培を指導し、種芋の保存(もみ殻中での保存と温度管理)・再植、密度管理等を普及した。令和元年時点では、ミャンマーは精粉ベースで、日本への最大輸出国に成長した(図4)。

東南アジア~インドで広く栽培されている食用コンニャク種は、A. paeoniifolius(Elephant foot yam)で、芋を加熱してそのまま食べたり、カレーなどの食材として利用とされる。この種も直射日光下では育ちにくく、日隠率50-60%、気温25-35℃が適当である。Elephant foot yamの場合、標高900m以下とされ、森林のギャップ(上部に樹冠がない小面積の林床)で生息するため、アグロフォレストリーの栽培種として選定される。A. muelleri(ムカゴコンニャク)もインドネシアで栽培されており、その乾燥コンニャク粉が年間約30トン規模で日本へ輸出されている(Santosaら 2003,2004)。

ダイエット食としての評価が欧米で高まり、パスタ類に利用されたり、コンニャク製品が輸出されたりしている。日本の農産加工品輸出額約3億円のうち7割がコンニャク関係という。ただし、海外における健康食品としての認知度が高まり、外国産との競争も激しくなっている。また、日本と同様、コンニャクの菓子製品による窒息事故なども社会問題となり、製品のイメージが一時悪化した時期もある。

日本における位置づけ・特徴

日本のコンニャク栽培は比較的性質の似た「在来種」と「備中種」で行われていた。病気になりやすく保存性も悪いため、大正時代に中国から気象害や病害に強い「支那種」が輸入され、品種改良が進んだ。現在の栽培種は、「あかぎおおだま」、「みやままさり」という改良種がほとんどである。国内収穫量のうち9割以上が群馬県産であり、栃木県、茨城県、広島県、福島県でも栽培されている。

コンニャク芋を乾燥して製粉とする方法は日本のナレッジである。精粉による製造方法は18世紀に常陸国(茨城県)の中島藤右衛門が発見した方法と言われ、この発明により原料の貯蔵が可能で、一年中コンニャクが作ることができるようになった(それ以前は秋の食品であった)。また、遠方への輸送も可能となった。余談であるが、この功績により中島藤右衛門は名字帯刀が許されたという。

コンニャクの消費量は平成22年231千トンから令和元年174千トンへと減少している。食の多様化や下ごしらえ絵が面倒などの理由が考えられるが、一方で、山間部の道の駅などで手作りコンニャクが販売され、山村振興に役立っている事例もある。

ナレッジの所有者・継承者および連絡先

群馬県農業技術センターこんにゃく特産研究センター

財団法人日本コンニャク協会の関係団体 等

関連URL

- 群馬県昭和村:こんにゃく芋って https://www.vill.showa.gunma.jp/kurashi/kankou/kankou/konnyaku/2017-0308-1633-29.html

- 特産品コンニャク芋の紹介 https://www.vill.showa.gunma.jp/kurashi/kankou/kankou/konnyaku/index.html

- 財団法人日本コンニャク協会 http://www.konnyaku.or.jp/index.html

- Welcome to “Konjac World” http://www.konnyaku.or.jp/En/index.html

引用・参考文献

- Handbook of konjak Myanmar (ACTMANG, FREDA)、(Book)

- Chan, N., & Takeda, S. (2016). The transition away from swidden agriculture and trends in biomass accumulation in fallow forests: Case studies in the southern Chin Hills of Myanmar. Mountain Research and Development, 36(3), 320-331.(https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-14-00083.1)

- 中国食文化の研究-コンニャクの歴史- 小松 哲也 (茨城大学真柳真研究室卒論)、http://square.umin.ac.jp/mayanagi/students/01/01komatsu.html

- メタボ大国アメリカで大絶賛されている日本の“ある食品” DIAMOND online

https://diamond.jp/articles/-/83072 - 中島島右衛門(1745-1825) https://web.archive.org/web/20090331081139/http://www.pref.ibaraki.jp/discover/people/f06/01.html コンニャク粉の発明により名字帯刀を許された。

- ぜいたく庵本店:こんにゃくの品種 https://www.zeitaku.jp/connyaku/about/04.htm

- 奥恒行ら(1983) グルコマンナン、プルランならびにセルロースの血糖上昇抑制効果の比較。https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsnfs1983/36/4/36_4_301/_article/-char/ja/

- 農林水産省(2020) こんにゃくをめぐる事情 農林水産省 令和2年6月。https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/attach/pdf/konnyaku-15.pdf

- 石塚哉史(2012)関税制度移行下におけるこんにゃく貿易の変容に関する一考察─ミャンマー・中国産こんにゃくの対日輸出を中心に─。弘前大学農学生命科学部学術報告14:1-11

- 長嶋麻美・藤川和美(2020)高知県立牧の植物園研究報告 JICA 草の根技術協力事業 「ミャンマーシャン州における森・里・川・湖をつなぐ豊かな地域づくり支援事業」 第1回ベースライン調査報告 https://www.makino.or.jp/img_data/PAGE_science-report_13.pdf?1

- 手塚隆久ら(2002)ミャンマー連邦北シャン州における雑穀類遺伝資源の探査収集。日本作物学会九州支部会報 68:69-72.

- Santosaら(2003)インドネシア西ジャワ州クニンガン県で楮コンニャクが栽培される理由。熱帯農業 47:83-89

- 清水徹朗(2005)WTO農業交渉とコンニャク産業.調査と情報2005.11

- Santosaら(2004)インドネシアで栽培される2種のコンニャク属植物の生育ならびに球茎の形に及ぼす植え付け深度の影響。熱帯農業 48:240-245

その他

ラフレシアとともに世界最大の花を咲かせると言われる「ショクダイオオコンニャク(A. titanium)」(国立科学博物館筑波実験植物園や神代植物公園でも栽培)もその名の通りコンニャク属であり、インドネシアスマトラ島の2次林や熱帯雨林の林床に生息する(図4)。

コメントする