Concept

森林再生テクニカルノート(TPPs)は、途上国の劣化が進んだ森林や開発後に放棄され荒廃した土地等において、効果的な森林の再生に大きく貢献する技術集です。

Technical Note for Tree Planting Practices 森林再生テクニカルノート

海外植林活動のための技術データベース

菌根菌の感染苗の利用

菌根菌接種の発想・着眼点

多くの植物の根は菌類と共生している。菌類は土壌の窒素、リン、カリウムなどの養分や水を吸収し、自ら利用するとともに共生する植物に供給し、一方、植物は光合成で作った産物を菌類に与える共生関係をもっている。この仕組みは自然にできるものであるが、育苗時に樹木の根に菌類を接種して菌と共生した苗を作ることができる。この菌根を接種した苗を荒廃地のような養分や水分に乏しい土壌に植栽すると、樹木の活着や初期成長を促進できる可能性がある。菌類と樹木との関係は多様であるが、外生菌根菌とアーバスキュラー菌根菌(AM菌、VA菌ともいう)と樹木との共生関係については長年注目され、研究段階から現場での実証試験も行われるようになってきた。

樹木と共生する菌類は樹種や樹木の生育ステージなどで種類が異なるが、育苗には森林遷移の初期から現れ、多くの樹種と共生できる菌が使われる。マツ科の植林に外生菌根菌コツブタケ属のキノコを利用した例が有名である。菌根菌と植物との関係については多数の書籍があるので参照されたい1)。

菌根菌の種類と特徴

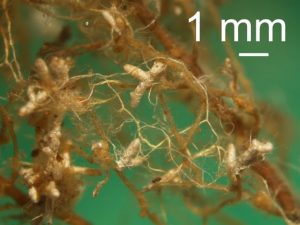

外生菌根菌は細根の表面を菌糸が覆い菌鞘(きんしょう)とよばれる形状になり、根の形態が変化する(図1)。共生関係は属や科レベルで特定樹種と共生するものが多い。試験研究で用いられる菌は培養が可能なヒハダタケ(Paxillus involutus)、コツブタケ(Posolithus tinctorius)、ヌメリイグチ(Suillus属)、キツネタケ(Laccaria属)などがある。共生する宿主樹木はマツ、モミ、トウヒなどの針葉樹、ナラ、カンバ、ユーカリ、フタバガキなどの広葉樹が知られている。

菌根菌(コツブタケ)のついたコナラの根

菌根菌のついていないコナラの根

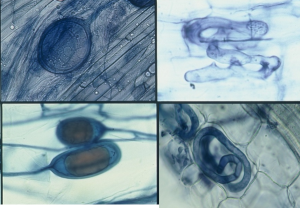

一方、AM菌は植物の根の細胞内に侵入し樹枝状体や嚢(のう)状体をつくり共生する(図2)。多くの菌種があり、世界中に広く分布し、多くの草本や木本植物と比較的広く共生関係をもつことができる。強酸性土壌など極端な環境にも菌が見つかるので、劣悪な環境の緑化に利用する試みもある2),3)。しかし、人工的に培養ができる菌は限られ、Glomus属、Sclerocyctis属、Acaurospora属など少数の菌のみが研究・利用されている。日本の樹種では、スギやヒノキは外生菌根をもたず、AM菌と共生している。

菌根菌の接種方法

菌根菌の接種苗の効果を科学的に検証するには、苗を無菌状態で育成し、純粋培養した菌を接種する必要がある。植栽予定地で採取したキノコから組織や胞子を取り出し、無菌の人工培地で菌体を増殖させ、無菌状態で育てた苗に移植し、菌根感染苗をつくる4)。外生菌根菌の感染無菌苗の作り方は森林総合研究所のマニュアル5)がわかりやすい。AM菌は宿主となる草本類を植えたポット等で菌を培養し、土を洗って菌の胞子を拾い、接種に用いる6)。ただし、いずれも無菌操作ができる専用の設備が必要である。

現場で行う簡便な接種方法としては、a)自生地の土壌をあつめ、その中の菌の接種源としてポット培土や苗畑に加える、b)子実体(キノコ)の破砕物や子実体から集めた胞子を水に溶いた懸濁液を苗床やポットに散布する、などの方法がある7), 8)。

菌根菌の効果

無菌苗を用いた実験室内の結果は良好である。菌根菌の定着した苗はリンや窒素の吸収が顕著に増加し、成長が格段によくなる(図3)。特に養分濃度の低い培地の場合、効果が顕著に現れるので、熱帯や荒廃地、海岸砂地などの痩せた土壌の植林地で、菌根菌の効果が期待される。

菌根菌利用上の注意

実際の植林現場や屋外試験で菌根菌の接種効果が証明された例は多くない。現地の土壌には、病害菌、細菌、放線菌等、多種多様な微生物が生息し、相互に作用を及ぼしあっており、その中で共生菌根菌のみが効果を発揮できるわけではない。また、無菌苗の育苗には時間も経費もかかるので、より実用的な菌根利用技術の開発が望まれている。

感染苗を苗畑で育苗する場合、病害防除のため土壌殺菌を行うと菌根菌も死滅するので、病害発生木の速やかな除去や病害の発生しない環境づくりが必要である。また、ある場所で効果のあった菌を地域外にもちだすのは遺伝的かく乱の恐れがあるので、現地の植物と土壌から共生菌根菌を見つけ利用することが望ましい。

引用文献

- 小川真(2011)菌と世界の森林再生、築地書館

- 江沢辰広・河原愛 (2012) 強酸性土壌に生息するアーバスキュラー菌根菌:パイオニア植物を支える「化石的」絶対共生菌.生物化学 63:238-246.

- 堀江直樹・山梨太郎・江沢辰広 (2016) 耐酸性菌根菌(Rhizophagus clarus RF1)資材を用いた酸性土壌法面緑化工.日本緑化工学会誌 42:156-159

- 特許(特願2001-246544、出願者:森林総合研究所)菌根菌を効率良く高い確度で樹木の根に接種する技術、これを利用した植林用苗木およびその生産方法 https://plidb.inpit.go.jp/pldb/html/HTML.L/2003/005/L2003005957.html

- 赤間慶子・山中高史 (2010) 森林の早期回復に貢献する 菌根形成・管理マニュアル。森林総合研究所第2期中期計画成果15、https://www.ffpri.affrc.go.jp/pubs/chukiseika/documents/2nd-chukiseika15.pdf

- 齋藤雅典(1997)菌根菌の観察、分離と同定。新編土壌微生物実験法(土壌微生物研究会編)養賢堂、297-311

- Cram, M.M., Dumroese, R. K.(2012)Mycorrhizae in Forest Tree Nurseries.

https://www.fs.fed.us/rm/pubs_other/wo_ah680/wo_ah680_020_023.pdf - 岡部宏秋(2014)菌根菌のはたらきと活用、最新・樹木医の手引き(改訂4版)294-304